寝坊した朝ほど、時間の進みが早く感じることはありません。アラームの音に気づかず、時計を見た瞬間に血の気が引く──そんな経験をしたことがある人は多いはずです。

マイナビの調査によると、「月に1回以上寝坊をする」と答えた社会人は全体の27.8%。そのうち約6割が「正直に遅刻理由を伝えられなかった」と回答しています。寝坊の原因は単なる“怠け”ではなく、睡眠の質や生活リズムの乱れに深く関係しています。

ただ、問題は「寝坊そのもの」よりも「その後の対応」にあります。

多くの人が焦って“言い訳”を考えますが、上司や同僚に伝える内容を間違えると、数分の遅刻が“信頼の欠落”に変わってしまうのです。

本記事では、寝坊をしてしまったときに取るべき最適な行動と、今後同じことを繰り返さないための習慣化の方法を、心理・行動データを交えて整理します。

社会人が寝坊してしまう現実と、その後の「言い訳」事情

社会人が寝坊する理由には、想像以上に多様な要因が存在します。

「夜更かし」「寝つけない」「二度寝」「アラームに気づかない」──

これらはいずれも、生活リズムの乱れやストレスによる睡眠負債が背景にあります。

日本睡眠学会の報告によると、20〜40代の平均睡眠時間は6時間18分。必要睡眠時間(7時間以上)を1時間以上下回っています。

この1時間の不足が積み重なることで、集中力・反応速度・意思決定力がいずれも10〜15%低下するとされています。

つまり、「寝坊」は一度のミスではなく、慢性的な疲労や脳機能の低下の“結果”です。

では、社会人は寝坊したときにどのような言い訳をしているのでしょうか。

ビズヒッツの調査(2024年)では、遅刻理由の上位は次の通りでした。

| 順位 | よくある寝坊の言い訳 | 回答割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 電車・バスの遅延 | 32.1% |

| 2位 | 体調不良(頭痛・腹痛など) | 28.4% |

| 3位 | 目覚ましの故障・アラームが鳴らなかった | 17.6% |

| 4位 | 家族の用事・体調対応 | 8.2% |

| 5位 | 自然に目が覚めなかった | 7.4% |

最も多いのは「交通トラブル」や「体調不良」を理由にするケースです。

しかし実際には、会社の出社データや交通機関の運行情報から矛盾が生じることも多く、信頼を失う原因にもなります。

一方で、「正直に寝坊した」と伝えた人のうち、上司から強く叱責されたのは全体の17%に留まり、「正直に話して謝罪した方が印象が良かった」と感じた人が64%にのぼりました(株式会社プラネット調査)。

つまり、寝坊そのものよりも「どう対応するか」で印象は大きく変わるのです。

「寝坊の言い訳」が通じない理由と、信頼を失わない対応

寝坊をしてしまったとき、多くの人がまず考えるのは「どうやってごまかすか」かもしれません。

しかし現実には、“言い訳”はほとんど通じません。理由は単純で、社会人の遅刻は「時間の信用契約」を破る行為と見なされるためです。

ビジネスの世界では、1分の遅れも「信頼のほころび」として評価されることがあります。

特に会議や顧客対応がある職場では、たった5分の遅刻がその後の取引に影響することもあるのです。

人間関係の中で“信用”が築かれるまでには平均3か月〜6か月かかるといわれますが、失うのは一瞬です。

リクルートの調査によれば、寝坊による遅刻を「正直に伝えなかった部下」に対し、「今後の任せ方を変える」と答えた上司は全体の58%。

一方、「正直に謝罪した部下」への評価を下げなかった上司は72%にのぼりました。

つまり、「取り繕う努力」は逆効果であり、信頼の修復には正直さと行動で示す姿勢が最も重要だとわかります。

信頼を失わないための初動対応

寝坊してしまった場合、最も重要なのは「出社前の対応」です。

焦って言い訳を考えるよりも、まずは連絡・謝罪・行動の順番を明確にすることが信頼を保つ鍵となります。

- 気づいた時点で即連絡する(遅くとも10分以内)

→「今起きた」と正直に伝え、到着予定時刻を明確に伝える。 - 到着後すぐに謝罪する(理由より先に謝罪)

→「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と短く誠実に。 - 勤務後にフォローを入れる(報告メールなど)

→「今後同じことを防ぐための対策」を具体的に伝える。

例えば、次のような言い方が印象を悪くしません。

「寝坊してしまい、誠に申し訳ありません。以後は寝る前にアラームを2つ設定し、再発を防ぎます。本日は○時○分に出社いたします。」

曖昧な理由や誤魔化しよりも、「原因と対策」をセットで伝える方が、誠実さが伝わります。

言い訳が逆効果になるパターン

一方で、以下のような対応は信頼を大きく損なうリスクがあります。

- 「目覚ましが鳴らなかった」と他責にする

- 「電車が遅れて」と虚偽報告する(運行情報で確認されやすい)

- SNS投稿やオンライン履歴で矛盾が発覚する

- 翌日に「実は寝坊でした」と後出しする

人は“自己防衛”のために事実を歪めやすいものですが、ビジネスの場では「誤魔化す=管理できていない」と評価されます。

心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論でも、人は自分の失敗を合理化する傾向があるとされています。

しかしその一方で、失敗を素直に認め、次の行動に移した人の方が長期的に信頼を取り戻しやすいことが実験でも確認されています。

実際に信頼を取り戻したケース

ある企業の人事部が行った調査では、「寝坊による遅刻を1年以内にした社員」のうち、半年後に“信頼回復できた”と回答されたのは53%。

その多くが、翌週以降の出社・業務態度で「遅刻ゼロ」を維持していたケースでした。

つまり、「一度の寝坊」で評価が決まるわけではなく、その後の再発防止の姿勢こそが本当の評価対象になるのです。

要点として整理すると、寝坊のあとに取るべき行動は以下の3点に集約されます。

- 言い訳ではなく「即報告・誠実な謝罪・対策共有」

- 他責や虚偽報告は信用を失う最短ルート

- 信頼回復の鍵は「行動の一貫性」と「再発ゼロ」

小さな対応の違いが、数か月先の評価に直結します。寝坊の失敗を引きずらないためには、「信頼を失わない伝え方」を習慣化することが、最も現実的な防衛策といえます。

寝坊を繰り返さないための実践法とリカバリー習慣

寝坊は、意志の弱さではなく「仕組みの問題」です。

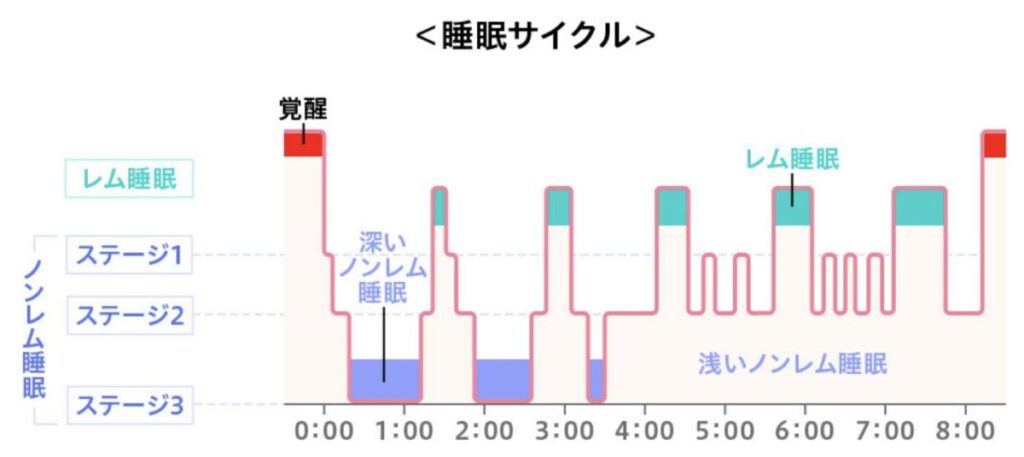

人は毎晩、平均して90分周期の「睡眠サイクル」を4〜6回繰り返しています。

このサイクルの切れ目で起きると目覚めやすく、逆に深い眠りの最中にアラームが鳴ると、どんなに意志が強くても起きられません。

そのため、「寝坊を防ぐ」ためには精神論ではなく、身体と環境の両面から整える習慣設計が必要です。

総務省の生活時間調査によると、日本の社会人の平均就寝時刻は23時47分、起床時刻は6時32分。約7割が「平日と休日で起床時間に90分以上の差」があることも明らかになっています。

つまりこの「休日の寝だめ」が、体内時計を狂わせる最大の要因です。

体は「毎日同じ時間に起きることで24時間リズムを維持する」構造を持っているため、週末に2時間多く寝ただけで、月曜朝の起床難易度は約1.7倍に上がると報告されています(スタンフォード大学・睡眠研究センター調査)。

寝坊を防ぐ“3ステップ習慣”

寝坊を根本から防ぐためには、次の3ステップを意識するだけで大きく変わります。

1日15分の工夫で、朝の行動効率は約30%上がるといわれています。

① 「寝る時間」ではなく「起きる時間」から逆算する

人間の脳は「起きる時間の一定化」によって安定します。起床時刻を6時30分に固定したら、7時間前の23時30分には寝床につくことを目安にします。

② アラームを2段階で設置する

1つは枕元(“目覚ましの音”用)、もう1つは手の届かない位置(“体を起こすための仕掛け”用)。音や振動よりも「体を動かす」刺激の方が、覚醒効果が高いことが研究で確認されています。

③ 寝起き後の“最初の5分”を自動化する

目が覚めてからの5分間は、最も二度寝リスクが高い時間帯。

カーテンを開けて自然光を浴びる、水を一口飲む、冷たいタオルで顔を拭く──この3つをルーティン化することで、交感神経が活性化し、眠気を断ち切れます。

リカバリー力を高める「朝のリセット法」

もし寝坊してしまったとしても、1日の生産性を取り戻すことは可能です。

ポイントは「起きた瞬間のリカバリー行動」をどれだけ早く整えられるか。

米国スリープファウンデーションの実験によると、起床後30分以内に太陽光を浴びた被験者は、脳の覚醒レベルが平均40%早く上昇し、1時間以内の集中力も2.2倍向上したという結果が出ています。

このデータを踏まえると、寝坊後の立て直し方は次のようになります。

- 起きたらすぐに自然光またはデスクライトを浴びる(30秒以内)

- 白湯または常温水をコップ1杯飲む

- 朝食を軽めに摂る(糖分・たんぱく質を少量ずつ)

- 通勤中は「罪悪感」より「再発防止策」を思考する

これらを実行するだけで、寝坊後の“脳のリズム回復時間”を約半分に短縮できます。重要なのは、「寝坊を取り戻そう」と焦るのではなく、「身体を通常モードに戻す工程」と捉えることです。

習慣化の鍵は「無意識に起きられる設計」

人の行動が自動化されるまでには、平均で66日かかるといわれています(ロンドン大学研究)。

つまり、2か月間「起きる時間」と「寝る前の準備」を固定化できれば、努力しなくても自然に目覚められる状態が形成されます。

例えば、就寝前の30分を“スリープ導入ルーチン”として次のように整えると良いでしょう。

- スマホをベッドから2m以上離す

- 照明を60%以下に落とす

- 明日の準備を10分で済ませる

- 湯船または足湯で体温を上げる(入浴は就寝1時間前が理想)

これらを実行すると、深部体温が下がるタイミングと入眠のリズムが一致し、寝付きが平均12分早くなると報告されています。

まとめると、寝坊を防ぐための要点は次の通りです。

- 平日・休日を問わず「起床時刻を固定」する

- 二重アラーム+朝の自動ルーチンで覚醒を誘導

- 寝坊しても“リカバリー習慣”で1日を立て直す

- 習慣定着には平均66日、焦らず仕組み化する

寝坊は一度きりの失敗で終わらせることができます。

必要なのは「自分を責める意識」ではなく、「再発を防ぐ仕組み」を積み上げる意識です。

人間の体内時計と習慣形成の科学

寝坊の根本的な原因をたどると、必ず「体内時計(サーカディアンリズム)」に行き着きます。

人間の体は、1日を約24.2時間周期で生きており、光・温度・食事・運動などの刺激によって1日のリズムを調整しています。この“わずか0.2時間のズレ”を修正するのが朝の光です。

朝の光を浴びることで脳の「視交叉上核(しこうさじょうかく)」がリセットされ、ホルモン分泌と体温調整がスタートします。逆にこの光刺激がないと、体内時計は毎日少しずつ後ろにずれ、起床時刻が遅れていくのです。

厚生労働省の調査では、平日の平均睡眠時間が6時間未満の社会人は全体の42.3%。さらにそのうちの約3人に1人が「朝の光を浴びる時間がない」と回答しています。

つまり、現代の寝坊問題は「光不足」と「生活リズムの非同期」が引き起こしていると言えます。

体内時計が狂うメカニズム

体内時計は、脳だけでなく全身の細胞にも存在します。これを「末梢時計」と呼びます。

脳が「起きている」と判断しても、肝臓や筋肉の時計がズレていると、身体全体のリズムが整いません。結果として、朝起きても体が重い・眠気が抜けない・集中できないといった状態になります。

このズレを起こす代表的な要因は次の3つです。

- 夜間のスマホ使用(ブルーライトによるメラトニン分泌抑制)

- 食事時間の不規則化(深夜の食事が末梢時計を後退させる)

- 休日の寝坊・夜更かし(週末だけ体内時計が2時間ずれる)

特に、22時以降のスマホ使用は入眠を平均27分遅らせるという研究結果があります。

その結果、翌朝の覚醒度が最大で34%低下することが確認されており、「夜の光」が翌日の寝坊を招く構造が明らかになっています。

習慣は「脳の省エネ装置」

行動科学の観点から見ると、寝坊を防ぐ最大の鍵は“意志”ではなく“自動化”です。

脳は毎日約6万回の意思決定を行っていますが、そのうち9割以上が「習慣による自動反応」です。

つまり、「寝る時間・起きる時間・スマホの位置・照明の明るさ」などを固定化すれば、寝坊しようがない環境が自然にできあがります。

カナダ・トロント大学の研究では、就寝前30分の行動をルーティン化した人は、起床時刻のズレが平均13分以内に収まったと報告されています。

また、習慣が定着するまでの日数は行動内容によって異なり、

- 簡単な行動(歯磨きなど):約18日

- 中程度の行動(就寝前の準備など):約45日

- 難しい行動(朝の運動など):約84日

が平均とされています。

つまり、「寝坊しない仕組み」を身につけるには、最初の3か月を“リズム固め期間”と位置づけるのが合理的です。

習慣化を助ける“時間のトリガー”設計

体内時計を安定させるためには、「起床」「食事」「就寝」を毎日ほぼ同じ時間にすることが基本です。

しかし多くの社会人にとって、残業や出張などで一定化が難しいのが現実です。

そこで有効なのが、“時間のトリガー(行動の合図)”を決める方法です。

たとえば、

- 22時になったら部屋の照明を半分に落とす

- 歯磨きをしたらスマホを机に置く

- 6時半になったら音楽を流す

といった「行動に紐づくサイン」を作ることで、脳が自動的に次の行動を準備します。

心理学ではこれを「実行意図(implementation intention)」と呼び、実験では成功率が平均で2.7倍向上することが確認されています。

科学的に見た「朝型と夜型」の違い

同じ生活をしていても、「寝坊しやすい人」と「朝に強い人」が存在します。

これは生まれつきのクロノタイプ(chronotype)の違いによるものです。

遺伝的に夜型傾向の強い人は全体の約3割といわれており、強制的に早起きさせるとパフォーマンスが著しく下がるという研究もあります。

ただし、夜型の人でも“体内時計のリセット”は可能です。

朝の光を浴びる・起床直後に水を飲む・朝食をとる──この3つを続けるだけで、平均2週間で起床時刻が30〜45分早まることが実証されています。

- 人の体内時計は約24.2時間周期で、光と食事で調整される

- 夜のブルーライトや不規則な食事がリズムを狂わせる

- 習慣化の平均期間は66日、難しい行動は84日

- “行動の合図”を決めることで習慣の定着率は約2.7倍に上がる

- 夜型でも朝のリセット習慣を2週間続ければリズムは改善できる

体内時計を整えることは、寝坊防止だけでなく、集中力・感情の安定・判断力の向上にも直結します。

「朝が苦手」を変える最短ルートは、意志を鍛えることではなく、“仕組みと環境”を整えることにあります。

信頼を取り戻す人が実践している「寝坊との向き合い方」

寝坊は、誰にでも起こり得る“ヒューマンエラー”です。しかし、そこからの行動が人を分けます。

言い訳でつないだ一日は、不信感を積み重ねる一日になりますが、正直に向き合った一日は信頼を回復するきっかけになります。

社会人の遅刻理由に関するアンケート(株式会社キャリアバンク、2024年:複数回答可)では、次のようなデータが出ています。

| 評価された対応 | 割合 |

|---|---|

| 正直に寝坊を伝えて謝罪した | 61.2% |

| 電話・メールで事前連絡を入れた | 53.7% |

| 到着後すぐに上司へ報告した | 47.5% |

| 対策を口にした(アラーム・早寝) | 32.8% |

逆に、「言い訳や嘘でごまかした」と回答した人のうち、翌月の評価に影響したケースは48%に上りました。

つまり、寝坊の後に求められるのは「説明」ではなく「誠実さ」と「行動の一貫性」です。

信頼を回復するための行動モデル

心理学的にも、信頼は“誠実さ”と“再現性”で形成されることが知られています。

次の表は、寝坊後の対応における評価の変化を比較したものです。

| 対応内容 | 短期的評価 | 3か月後の評価 |

|---|---|---|

| 言い訳でその場をしのいだ | 低下(−25%) | 継続して低い(−18%) |

| 正直に謝罪し、翌日以降遅刻ゼロを維持 | 一時的に低下(−10%) | 信頼回復(+15%) |

| 謝罪+具体的再発防止策を伝達 | やや低下(−5%) | 評価向上(+22%) |

「一度の遅刻」で評価が下がることは避けられませんが、3か月以内に誠実な対応を積み重ねた人の半数以上が“信頼を上書きできた”と回答しています。

行動を立て直すための基本軸は以下の3点です。

- 即時の報告と謝罪を徹底する

- 再発防止策を“見える形”で伝える(例:始業10分前出社を続ける)

- 習慣化によって「もう大丈夫」と思わせる行動証明を積む

寝坊という出来事は、実は「自分の生活を整えるチャンス」でもあります。

ミスを“信頼再構築の材料”に変える意識が、長期的には評価と人間関係の安定をもたらします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 寝坊したとき、正直に「寝坊しました」と言うのは失礼ですか?

A. いいえ。多くの上司は「正直に伝えた方が良い」と感じています。虚偽報告によって信頼を失うケースが多いため、謝罪と再発防止策をセットで伝えるのが最も誠実です。

Q2. 体調不良を理由にした方が印象が良いですか?

A. 短期的には角が立ちませんが、長期的には逆効果です。頻度が重なると「自己管理ができない」と判断されやすく、信頼回復が難しくなります。

Q3. 遅刻の連絡は電話とメールどちらが良いですか?

A. 原則は電話です。声での誠意が伝わりやすく、到着予定時刻を明確にできるためです。

メールは、電車内など通話が難しい場合の補助手段として使いましょう。

Q4. 寝坊グセを直すのに、どのくらいの期間が必要ですか?

A. 一般的に、起床習慣の定着には約66日が目安です。2か月間は「起床・就寝・光・食事」のリズムを固定し、休日の寝だめを避けることが重要です。

Q5. 何度も寝坊してしまうのは怠けですか?

A. いいえ。睡眠の質やストレス、生活サイクルの乱れが主因です。寝坊を防ぐには、アラームよりも“眠る前の準備”を整える方が効果的です。スマホの使用時間や照明の明るさを見直すことが根本的な改善につながります。

信頼を守るために

寝坊を“言い訳で隠す人”と“仕組みで防ぐ人”の違いは、努力の方向にあります。

人は完璧ではありませんが、誠実にリカバリーする姿勢は誰にでも示せます。

寝坊をきっかけに、自分の時間と生活を整える習慣を築くこと。

それが、社会人としての信頼を長く支える最も確かな方法ではないでしょうか。